Es escalofriante recordar que incluso los asesinos más notorios del mundo —dictadores, asesinos en masa, depredadores en serie— fueron alguna vez inocentes niños.

El niño en el que nos vamos a centrar crecería hasta convertirse en uno de los asesinos más temidos de California, al que se le atribuyen 51 asesinatos de niños.

Entre 1971 y 1983, sembró el pánico en todo el estado, e incluso décadas después, el recuerdo de sus horribles crímenes sigue profundamente grabado en la mente de quienes vivieron el terror y de quienes están conectados para siempre con él.

Nacido el 19 de marzo de 1945 en Long Beach, California, este niño era el único hijo varón de una modesta familia de clase trabajadora que se había trasladado al oeste desde Wyoming en busca de estabilidad y sol.

Desde fuera, todo parecía normal: una familia que perseguía el sueño americano en los nuevos suburbios de la California del sur de la posguerra.

Pero dentro de esa pequeña casa azul pálido siempre reinaba un extraño silencio.

El niño era inteligente y observador. Era educado, reservado, casi dolorosamente meticuloso. Le encantaban los rompecabezas, las matemáticas y el orden. Sus profesores lo describían como brillante y obediente. Su madre, Opal, lo adoraba; su padre, Harold, trabajaba muchas horas en una fábrica y esperaba disciplina.

Los vecinos recordarían más tarde lo ordenada que estaba su habitación, cómo sus juguetes estaban siempre perfectamente colocados.

Ya de niño buscaba el control, un rasgo que se acentuaría con el tiempo.

Un estudiante modelo

Cuando la familia se mudó al creciente suburbio de Westminster, en el condado de Orange, el joven encajó perfectamente en el clima conservador de los años cincuenta. En el instituto, sus compañeros de clase lo recordaban como «inteligente, pulcro y tranquilo».

Destacaba académicamente y se le describía como «algo más a la derecha que Atila el Huno» en lo político, un ferviente defensor de los valores tradicionales, del ejército y del orden.

Se unió al gobierno estudiantil, se unió al equipo de debate y parecía destinado a una vida respetable. Tras graduarse en 1963, se matriculó en el Claremont Men’s College, donde se especializó en economía. Se volcó en la política del campus, haciendo campaña a favor de Barry Goldwater y apoyando la guerra de Vietnam.

Pero en su tercer año, algo comenzó a cambiar.

Se dejó crecer la barba. Sus ideas políticas se suavizaron. Empezó a asistir a manifestaciones contra la guerra y, discretamente, comenzó a aceptar una parte de sí mismo que había reprimido durante mucho tiempo.

En 1969, salió del armario como gay, una revelación que conmocionó a su familia y le costó su puesto en la Reserva de la Fuerza Aérea, donde había estado sirviendo como aprendiz. Oficialmente, fue dado de baja por «razones médicas».

Extraoficialmente, fue por ser homosexual.

Comienza la deriva

Después de dejar el servicio, se quedó en el sur de California, trabajando en empleos ocasionales: camarero, programador informático, camarero.

Era elocuente, vestía bien y siempre era cortés. Para sus conocidos, era un joven afable y urbano con un coeficiente intelectual de 129 y un gran gusto por la conversación.

Pero detrás de esa apariencia tranquila, algo se estaba retorciendo.

Comenzó a consumir drogas, principalmente anfetaminas y barbitúricos. También comenzó a beber alcohol. Sus amigos notaron un comportamiento errático: días de aislamiento, arrebatos de ira, largas ausencias sin explicación.

La vida nocturna costera de Long Beach y Sunset Beach estaba en auge, y el joven se sintió atraído por su energía, por los bares gay que se convirtieron en refugios para aquellos que aún vivían en secreto. Trabajaba en uno llamado The Stables, sirviendo bebidas y charlando con facilidad con los clientes habituales.

Pero también merodeaba. Observaba. Probaba los límites.

La primera víctima

En marzo de 1970, un fugitivo de 13 años, asustado y desorientado, llamado Joseph Fancher, entró descalzo en un bar de Long Beach, temblando y balbuceando incoherencias. La policía pronto se enteró de que había sido drogado y agredido por un hombre mayor que le había ofrecido un lugar donde quedarse.

La policía finalmente obtuvo el nombre del sospechoso y, cuando los agentes registraron su apartamento, descubrieron los zapatos del niño junto con un armario lleno de sedantes y pastillas recetadas. Pero como habían entrado sin una orden judicial, las pruebas fueron desestimadas y el hombre quedó en libertad.

Nadie lo sabía en ese momento, pero el incidente de Fancher sería el primero de una serie de horrores que se prolongarían durante más de una década.

Cadáveres junto a la autopista

Durante los años siguientes, comenzó a surgir un patrón siniestro en todo el sur de California. Jóvenes, en su mayoría adolescentes o veinteañeros, a menudo marines o autoestopistas, comenzaron a desaparecer.

Sus cadáveres serían encontrados más tarde junto a autopistas, barrancos y campos remotos.

Los asesinatos eran brutales. Las víctimas eran drogadas, inmovilizadas y asesinadas con silenciosa precisión. Muchas presentaban signos de tortura. Los investigadores de los condados de Orange, Los Ángeles y San Bernardino se dieron cuenta de que se enfrentaban a un único depredador, un hombre que parecía vagar por la red de autopistas como un fantasma.

En 1975, la policía había relacionado varios de los casos, pero no tenía ningún sospechoso.

Aún no sabían que el asesino vivía cómodamente en Long Beach, trabajaba como programador informático y pasaba los fines de semana buscando víctimas.

Durante años, logró mantenerse un paso por delante de la ley, incluso cuando los cadáveres seguían apareciendo. Entre 1971 y 1983, secuestró, torturó y asesinó al menos a dieciséis hombres y niños.

Un giro del destino

Entonces, en una cálida noche de primavera de mayo de 1983, el destino intervino.

Alrededor de la 1:00 de la mañana, dos agentes de la Patrulla de Carreteras de California detuvieron un Toyota Celica en la autopista 405, cerca de Mission Viejo. El conductor parecía estar ebrio. Junto a él había una botella de cerveza medio vacía.

Cuando uno de los agentes miró hacia el asiento del copiloto, se quedó paralizado.

Allí, desplomado sin vida contra la ventana, yacía el cuerpo de un joven marine llamado Terry Gambrel. Tenía el cinturón alrededor del cuello.

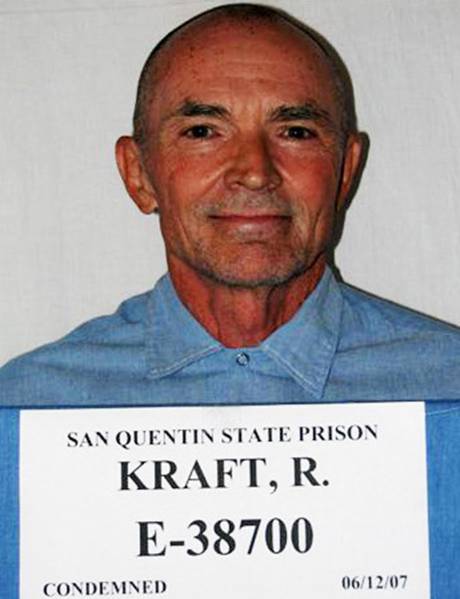

El carné de conducir reveló un nombre que pronto se haría famoso: Randy Kraft. La prensa lo apodaría más tarde «el asesino de la tarjeta de puntuación».

Dentro del coche, los agentes encontraron un maletín que contenía drogas, alcohol y un cuaderno.

En su casa, los investigadores descubrieron una inquietante colección: fotografías, objetos personales de las víctimas y pruebas que lo vinculaban con una serie de asesinatos que se extendían desde California hasta Oregón. Pero el hallazgo más escalofriante fue una lista cuidadosamente escrita: más de sesenta entradas crípticas, cada una de ellas una pista.

Cada línea representaba a una víctima

Las frases cortas y codificadas, «Stable», «Marine Drum», «Iowa», «Parking Lot», parecían no tener sentido al principio. Pero los detectives pronto se dieron cuenta de lo que estaban viendo: una tarjeta de puntuación de la muerte. Creían que cada línea representaba a una víctima.

Una entrada, «Stable», parecía hacer referencia al bar donde Kraft había trabajado. Otra, «Airplane Hill», coincidía con el lugar donde se había descubierto un cadáver cerca de un aeródromo. La lista abarcaba más de una década: un meticuloso registro de horror.

Documentó todo, como si cada vida arrebatada fuera una estadística, cada asesinato otro acto de control.

Todas sus víctimas eran hombres jóvenes blancos, en su mayoría adolescentes o veinteañeros, muchos de los cuales fueron encontrados con drogas o alcohol en su poder.

El método de Kraft rara vez cambiaba: recogía a sus víctimas, les ofrecía bebidas mezcladas con sedantes y, una vez que estaban inconscientes, cometía actos atroces. Muchos fueron encontrados desnudos, con signos de tortura metódica en sus cuerpos.

Luego vinieron las fotografías.

Las víctimas aparecían con una precisión inquietante, algunas parecían dormir, otras estaban indudablemente sin vida. Las Polaroid, encontradas en su poder, se convertirían en algunas de las pruebas más inquietantes del caso.

Randy Steven Kraft sorprendió a sus amigos y compañeros de trabajo. Uno de sus amigos más cercanos lo recordaba como «un chico normal, como todos los demás». Para el mundo exterior, era un amigo leal, un miembro devoto de su familia y un experto en informática con mucho talento.

«A todo el mundo le gustaba Randy», dijo Kay Frazell, una antigua compañera de clase que afirmó haber estado enamorada de él, al LA Times.

Juicio y reacciones

En 1989, tras uno de los juicios más largos y costosos de la historia del condado de Orange, Randy Steven Kraft fue condenado por dieciséis asesinatos, así como por múltiples cargos de sodomía y tortura.

En su defensa, Kraft solo hizo una única declaración:

«No he asesinado a nadie. Creo que cualquier revisión razonable del expediente lo demostrará», dijo antes de sentarse tranquilamente y servirse un vaso de agua.

Cuando el juez leyó el veredicto, la pena de muerte, Kraft permaneció inmóvil, sin mostrar ninguna emoción.

Fue enviado al corredor de la muerte de San Quentin.

Varios familiares de las víctimas de Kraft dejaron escapar suspiros de alivio cuando se dictó la sentencia. Algunos lloraron, otros sonrieron. Un padre afligido gritó: «Arde en el infierno, Kraft. Arde en el infierno», mientras el asesino condenado era sacado de la sala del tribunal.

«Incluso después de que sea ejecutado, la ira seguirá ahí», dijo Rodger DeVaul Sr., padre de la víctima Rodger James DeVaul, de 20 años en ese momento.

La sensacional noticia de la detención de Kraft hizo que su familia se escondiera de la prensa. Eran personas normales y corrientes que de repente se vieron envueltas en una pesadilla de titulares y flashes de cámaras.

«Ha sido devastador para ellos», dijo el abogado de Kraft, C. Thomas McDonald, en 1989.

«Pero quieren a Randy y le han sido muy fieles desde su detención».

«Parecía como cualquier otra persona»

En más de cuarenta años entre rejas, nunca ha admitido haber cometido ningún asesinato.

Los detectives siguen creyendo que hay docenas de víctimas más que nunca serán identificadas.

En 2012, el detective de homicidios jubilado Dan Salcedo se encontró cara a cara con Kraft en San Quentin.

«Es extraño: cuando lo miras, no hay nada memorable», dijo Salcedo a Police1. «No es el prototipo de asesino que nos muestran los medios de comunicación. Si lo pusieras en una habitación llena de gente, sería el último al que elegirías».

Salcedo esperaba obtener una confesión o, al menos, alguna pista sobre los casos que aún acechan en los archivos de California. Pero Kraft no dijo nada.

«Cuando lo miré a los ojos», recordó Salcedo, «no sentí nada. No había ningún aura de maldad. Solo un anciano amargado».

Cuando terminó la entrevista, Kraft llamó en voz baja al guardia y se lo llevaron.

Se mantiene la pena de muerte

Para Salcedo, Kraft representaba la forma más pura del «mal silencioso».

«La banalidad del mal», lo llamó más tarde. «Parecía un vecino, un compañero de trabajo. Nada en él indicaba peligro. Y tal vez eso sea lo más aterrador».

Incluso hoy en día, los investigadores revisan los asesinatos sin resolver, buscando vínculos con las misteriosas entradas de la lista de Kraft. Algunas familias finalmente han encontrado respuestas gracias a las pruebas de ADN; otras siguen esperando un cierre que tal vez nunca llegue.

Kraft pasa ahora sus días confinado en una pequeña celda, envejeciendo, en silencio, sin arrepentirse. Un hombre que antes lo tenía todo en orden, excepto su alma.

Su condena y sentencia de muerte fueron confirmadas por el Tribunal Supremo de California el 9 de agosto de 2000. En 2025, sigue en el corredor de la muerte en la Institución para Hombres de California, en el condado de San Bernardino, negando aún cualquier implicación en los asesinatos por los que fue condenado, o en los muchos otros que se sospecha que cometió.

MÁS INFORMACIÓN:

Parecía tan inocente, pero se convirtió en una de las asesinas más famosas